«Русскому всё непонятно на ДВ ...»

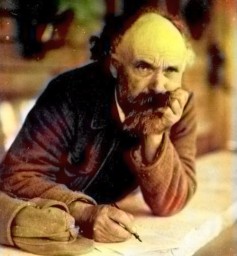

В феврале исполнилось 145 лет со дня рождения Михаила Пришвина. Одно из его лучших произведений - повесть «Женьшень», опубликованная 85 лет назад, - вдохновлено поездкой писателя на Дальний Восток в 1931 году.

Путь к женьшеню

Пришвин собирался в Приморье еще в 1928 году, когда познакомился с Арсеньевым (написал о нем: «Чрезвычайно подвижный, энергичный человек… Быстро и много говорит…»). Приехать в гости не получилось: Арсеньев скончался в 1930-м. Но можно сказать, что «Женьшень» в большой мере вдохновлен именно Арсеньевым, а герой этой повести китаец Лувен - новое воплощение Дерсу. Живший во Владивостоке внучатый племянник Достоевского Сергей Иванов вспоминал, что Пришвин положил цветы к могиле Арсеньева на Эгершельдском кладбище.

В Приморье Пришвин находился с 18 июля по 29 октября 1931 года. 58-летний писатель совершил около 20 поездок по югу края: Майхе, Посьет, мыс Гамова, Сидеми, Песчаный, острова Путятина и Фуругельма… Много фотографировал, изучал тайгу и таежников, оленеводческие хозяйства, зверофермы.

Во Владивостоке встречался с лесоводами, охотниками, посещал Ботанический сад на Океанской, лисятник на Седанке. Делал панорамные снимки города с Орлиной и Тигровой сопок, посетил китайский театр… Пожалуй, самое сильное впечатление на писателя произвел нынешний Хасанский район с его бухтами, сопками, распадками. Здесь писатель не раз переживал настоящие озарения. В этих же местах увидел «камень-сердце», описанный в «Женьшене»: «У самого моря был камень, как черное сердце…»

В дневниках Пришвина находим историю, странным образом предвосхитившую знаменитую «любовь» тигра Амура и козла Тимура уже в наши дни в приморском сафари-парке под Шкотово. Писатель наблюдал за съемками фильма об Уссурийской тайге, который создавали режиссер Александр Литвинов и оператор Павел Мершин. По сценарию тигр должен был задрать дикую козу, но не стал этого делать: «Тигр подбирается робко к козе и начинает осторожно лизать козе ляжку…»

Итогом приморской поездки стали очерковые повести «Соболь», «Олень-цветок» и «Голубые песцы», а также «Женьшень», считающийся пришвинской вершиной (рабочее название - «Эрос», при первой публикации - «Корень жизни»). Сам Пришвин говорил: «Женьшень» - «единственная вещь, написанная мной свободно».

В финале главный герой, сумевший благодаря корню жизни (в прямом и переносном смыслах) обрести любовь и душевное равновесие, говорит: «Я могу себя назвать одним из самых счастливых людей на земле». Вот и сам Пришвин отправился в Приморье в сложную для себя пору, в состоянии душевного разлада, но здесь обрел утраченную гармонию в отношениях с собой и миром.

Пришвин и «дальневосточный текст»

В Приморском государственном музее имени Арсеньева состоялся творческий вечер «Дальневосточный дневник Михаила Пришвина: время, люди, природа». Во встрече приняли участие члены творческого объединения «Дом Пришвина», филологи, краеведы, художники.

Ведущий вечера - литературный критик Александр Лобычев - рассказал:

- Некоторые исследователи приходят к выводу, что, может быть, дневники и стали главным произведением Пришвина. По крайней мере, сам он считал именно так. В 2006 году дальневосточные дневники Пришвина 1931 года впервые были опубликованы в нашем Тихоокеанском альманахе «Рубеж».

Пришвин - не «дедушка Мазай», спасающий зайчиков. Он действительно создатель глубокой, если не сказать мистической русской прозы, но не про заек. Пришвин - яркий представитель русского Серебряного века, со своим сложнейшим мировоззрением, где есть место и богоискательству с богостроительством, и модернистскому пониманию Эроса, и славянофильским исканиям. В советское время можно говорить о его врастании в большевистскую, коммунистическую идею. Он, как и многие художники - Пастернак, частично Мандельштам, - пытался, чтобы не сойти с ума, понять: может быть, это мы не правы, может быть, мы не понимаем эпоху?

В итоге Пришвин сросся с большевизмом, в душе у него православие самым невообразимым, пришвинским образом соединилось с коммунизмом. Его «Женьшень» - это воплощенная утопия русского Серебряного века. Он не нашел ее на своем любимом Севере, не нашел в Свердловске, куда отправился на строительство «Уралмаша». Он был погружен в глубочайшую депрессию, разорвалась, что называется, связь времен. И его спасла поездка на Дальний Восток. Он искал выхода, обретения смысла жизни, и в Приморье он действительно нашел гармонию небес и земли, начал инь и ян…

Кандидат филологических наук Наталья Милянчук называет Пришвина одним из авторов «дальневосточного текста»:

- Сейчас в гуманитарных науках активно изучается понятие регионально обусловленного текста. Региональный текст - это совокупность текстов, тесно связанных между собой и отражающих особое сознание, связанное с местностью. Все началось с возведения в особый ранг петербургского текста, затем московского, а потом пошло целое движение. Существуют полноценные концепции уральского, кавказского, даже воронежского текста. В этот ряд становится и дальневосточный текст.

Главная черта дальневосточного текста - его фронтирность. Фронтир - это порубежье, граница между освоенным и неосвоенным пространством, между цивилизацией и природой, и эта граница постоянно движется. Постоянное проникновение природы в цивилизацию, цивилизации в природу, взаимодействие этнических культур… Пришвин - один из авторов дальневосточного текста, и это удивительно. Для него поездка в Приморье была формой эскапизма, ухода от действительности, но он абсолютно погрузился в жизнь того места, куда приехал. В дневнике мы видим этот живой процесс - как Пришвин становится носителем дальневосточного сознания.

«Впечатление такое, как будто все куда-то стремятся уехать…» (из дневника Пришвина 1931 года)

Изучение дальневосточного дневника Пришвина наводит на параллели с чеховской поездкой на Сахалин: писатель продолжил открытие «Дальвостока», как писал Пришвин, для себя и других. Записывал русские и латинские названия растений и животных, изучал экономику женьшеневого промысла и пантовых хозяйств, сплавлял воедино биологию, географию, социологию, тем самым продолжая уже не только Чехова, но и Арсеньева. Восхищался лимонником и амурским бархатом - пробковым деревом. Записывал местные словечки - русско-китайский «пиджн»: манзы, хунхузы, купеза (купец), машинка (мошенник). Его дневник не свободен от неточностей, неизбежных при записи с чужих слов.

Так, Пришвин пишет: «Господствующая сопка во Владивостоке «Тигровая», названа потому, что еще в 1905 году тигры снимали с батарей часовых». Владивостокский краевед Нелли Мизь справедливо указывает: Тигровая - не господствующая высота, да и в 1905 году никаких тигров на ней уже не было. Но мифы порой передают дух времени и места лучше сухих фактов. Перелистаем страницы пришвинского дневника.

О приморской природе: «Что земля не наша, а какая-то даурская, что ли, - это еще около Хабаровска ясно показалось в цветах возле самых рельс. Потом… прошла одна ночь в стремительном беге курьерского поезда прямо на юг, и в эту одну ночь езды по Уссурийской долине узоры растений и самый воздух переменились еще больше».

«Всю ночь шел дождь, и настоящий, а не то, что мы, приезжие, здесь принимаем за дождь… Как трудно здесь быть сельским хозяином! Там, в недрах страны, почти всегда мы можем накануне сказать, какая завтра будет погода… Здесь на дню семь пятниц, приезжий человек после нескольких усилий понять что-нибудь опускает руки и обращается за советом к китайцу…»

«Лучшее в моем путешествии - были эти встречи с морем в одиночестве среди пустынных гор и дико распавшихся скал. И тут, у края земли, возле белого кружева соленой воды, среди ракушек, морских звезд и ежей и сюрпризов моря человеческого (сколько бочонков!), на твердой земле тут лучше всего: тут вся трагедия мира, тут все, и в этом огромном я тоже живу».

«Есть такие сентябрьские утренники в Приморье, когда не мороз, а только первая прохлада с росой и строгостью после звездной ночи согласует силы природы в творчестве роскошно цветистой, сказочно прекрасной и, вероятно, единственной по красоте в мире осени - приморской осени».

О Владивостоке: «Доски из тротуара повыбраны, легко ночью сломать ногу. Выбирают доски на топливо, потому что угольный кризис, а кризис, потому что рабочие-китайцы забастовали из-за того, что уничтожили учреждение их старшин (подрядчиков). Владивосток - это ворох камней, по которым лежат дощечки, часто дощечки вытаскивают для растопки, и в дыру можно провалиться, приходится идти не деревянным тротуаром, а шевелить ботинками камни».

Тема дорожного покрытия появляется и в другой записи: мостовая на Ленинской (ныне Светланская) оказывается уложенной плитами с разоренного Покровского кладбища: «Сегодня шел по улице Ленина (около Версаля), и вдруг мне как будто буквы какие-то явились на камнях мостовой, я остановился и действительно увидел буквы, а рядом были целые слова, вырезанные на камне: «Упокой, Господи!» и через несколько камней: «прах Зинаиды Ивановны».

«Владивосток населялся всегда людьми временными, приезжавшими, чтобы скопить себе некоторую сумму на двойном окладе и уехать на родину. Помимо своего расчета некоторые застревали тут навсегда, другие ехали на родину и тоже помимо расчета возвращались сюда. И оттого в городе нет устройства в домах и возле домов крайне редки сады.

Впрочем, не только люди были временные, но и сам город, как маленький человек, жил неуверенный в завтрашнем дне: сначала дрожали, что порт перенесут куда-то в Посьет, а когда устроился богатый порт и маленький человек уверился в постоянстве территории под его ногами, порт перенесли в Дальний и Артур… Теперь сроки службы чрезвычайно сократились, появились летуны, и впечатление такое, как будто все куда-то стремятся уехать, перебраться, удрать».

«В Семеновской гавани фотографировал. Женщины сидели на корточках у самого моря, китаянки с ребятами, привязанными назади, все ждали судов, иваси 60 к. десяток, и беднота ожидает, чтобы купить. Жарить иваси можно без масла, такая она жирная».

О женьшене: «Китаец взялся мне консервировать жень-шень (так у Пришвина. - Ред.)

- Ты, - говорит, - его наливай в рюмочку водки, много нальешь - кровь из носу пойдет, налей поменьше, и в глазах станет так чисто, тебе захочется к твоей мадаме.

- Эти прелюдии, - сказал мне на это вечером торгпред Иван Ефимыч, - и мне когда-то говорили. Я тоже просил китайца настоять мне жень-шень. Получил от него бутылку спирту. И как раз приехал ко мне приятель, никакого вина не было. Думал, думал и дал ему рюмочку жень-шеня, за рюмочкой по другой выпили, по третьей и кончили бутылку. Утром жена и говорит: «Никакой пользы от жень-шеня я не вижу».

О черепахах и барсуках: «Клыков рассказывал, будто в Амуре есть черепаха, которая хватает человека всегда за яйца во время купанья. Раз было, прихватила черепаха человека и створками своими прикрыла его вещи. Человек помертвел. Хорошо, тут на берегу была китайская кузница, и черепаху заставили раскрыть створки каленым железом. Барсук будто бы тоже стремится схватить человека за причинные места. Знакомый Клыкова таким образом лишился одного яичка».

О Дальнем Востоке: «Вот тут-то и пришла мне в голову простейшая мысль, которая мгновенно осмыслила все то долгое время, пока я в раскаленном от жары вагоне ехал, проезжая десять тысяч километров. Двигаясь вперед, как двигалась история казацких завоеваний, мы достигли, наконец, предельной точки земли у Тихого океана. Казалось бы, конец продвижения, а нет… Дело казацкого расширения перешло к большевистскому, и в этом весь смысл нашей истории. Так сложился путь казацкого продвижения и большевистского в один путь…» (запись сделана в китайском театре - вероятно, Северном театре, что на Семеновской; ныне в здании располагается школа олимпийского резерва, но мэр Виталий Веркеенко говорит о планах восстановить китайский театр).

«Здешние особенно интересуются, какое впечатление оставил на меня Д. В. Это потому, что им опереться не на кого, нет авторитетных лиц (поэтов, писателей), кто бы растолковал эту природу».

«Русскому всё непонятно на Д. В., растения невиданные, животные, насекомые, в особенности непонятны и неожиданны переходы в погоде. Вот когда это поймешь, что именно здесь не Урал, где старые горы кончились, развалились и богатства их все лежат на виду, что здесь молодые горы и вся природа бунтует, начинаешь приходить в себя, разбираться во всем: эти все перемены в природе вследствие особенной силы напряжения разрушения и созидания…»

Василий Макаров,

Заново открываю Пришвина для себя. Очень занятно!..